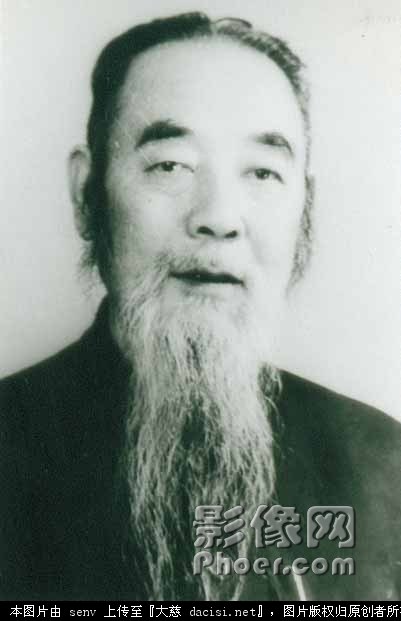

蒙文通先生(一八九四--一九六八),字尔达,名文通,四川省盐亭县石牛庙乡人。我国现代杰出的历史学家。从二十年代起即执教于成都大学、成都师范大学、成都国学院、中央大学、河南大学、北京大学、河北女子师范学院,四十年代即任四川省图书馆馆长兼华西大学、四川大学教授。建国后,任华西大学、四川大学教授,兼任中国科学院历史研究所一所研究员、学术委员,并先后任成都市人民代表、市政协委员、中国民主同盟成都市委和四川省委委员。 蒙文通先生在中国古代史及古代学术文化研究领域中,辛勤耕耘了一生,造诣很深,成就甚高。

他早年受业于清末国学大师廖平与刘师培,从研究传统的经学开始了他漫长的学术生涯,后来又向近代佛学大师欧阳竟无先生问佛学与古代学术思想,不断拓宽研究天地,一生精进不已,终于成为博通经史、诸子,旁及佛道二藏、宋明清哲学的一代著名学者。

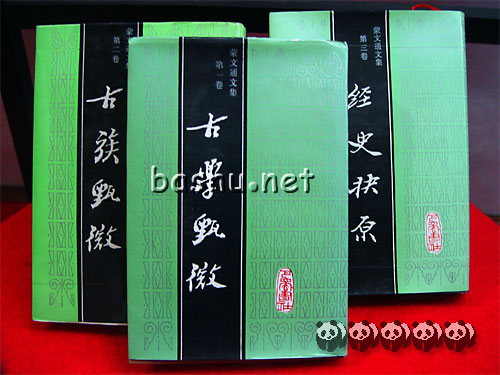

主要著作有:《古史甄微》 、《辑校李荣老子注》、《辑校成玄英老子义疏》、《周秦少数民族研究》、《经学扶原》等。

求学历程

有别于徐中舒自学成材,蒙文通的教育是在国学大师的精心指教下进行的。蒙文通五岁入私塾,1906年又随其伯父入四川高等学堂分设中学,五年后被选人当时国学最高学府四川存古学堂。

四川存古学堂是赵启霖仿张之洞在湖北创办国家机构而设,对人选学生要求极高,大多要求为举人,贡生及新式学堂中顶尖人才,而其旨在"保存国学,尊重蜀贤"。蒙文通进入学堂后,仍"两耳不闻天下事,一心只读经史书",时刻钻研于国学之中,且不拘于大师们平时所言,课余自行购置大量书籍,广涉经、史、子、集,对四库全书也开始涉及,早年广博的知识使蒙文通在后来治经、史、佛中都能显示出深厚的根基。

蒙文通五岁入私塾,1906年又随其伯父入四川高等学堂分设中学,五年后被选人当时国学最高学府四川存古学堂。四川存古学堂是赵启霖仿张之洞在湖北创办国家机构而设,对人选学生要求极高,大多要求为举人,贡生及新式学堂中顶尖人才,而其旨在"保存国学,尊重蜀贤"。蒙文通进入学堂后,仍"两耳不闻天下事,一心只读经史书",时刻钻研于国学之中,且不拘于大师们平时所言,课余自行购置大量书籍,广涉经、史、子、集,对四库全书也开始涉及,早年广博的知识使蒙文通在后来治经、史、佛中都能显示出深厚的根基。

蒙文通的教育是在国学大师的精心指教下进行的,他早年受业于清末国学大师廖平与刘师培,从研究传统的经学开始了他漫长的学术生涯,后来又向近代佛学大师欧阳竟无先生问佛学与古代学术思想。

蒙文通先生代表作

一九二七年,蒙文通先生撰成成名之作《古史甄微》 ,提出了中国上古民族可以江汉、海岱、河洛分为三系,其部落、姓氏、居处地域皆各不同,其经济文化各具特徵的学说。其后又以《经学抉原》一书,进一步从学术文化的角度丰富和完善了此说。"三系学说"和当时《古史辨》学派的观点迥异其趣,但就其对学术界广泛而深远的影响而言,实可以与之媲美。

蒙文通生性刚直而不轻易苟同于人。他先后执教于重庆府联中、重庆第二女子师范学校、成都大学、中央大学、河南大学、北京大学、天津第一女子师范学校、四川大学、华西大学等校。任教期间,蒙文通不仅学术迥异于人,而且脾性也有刚气。1931年四川军阀为节省教育经费以挪至他用,强行将成都大学、成都师范大学、公立四川大学合并为国立四川大学。蒙文通愤而辞去职务以示抗议,后执教于河南开封;在河北女子师范校期间,日伪政府多次强"邀"其撰写类似《越史丛考》之类的政治学术文章,并以重金相诱。蒙文通虽一家七口,经济拮据,加之抗日战争爆发,家计日益困顿,仍对来者严辞相拒。后来举家迁往四川,执教于川大。而他对胡适的态度则近乎有几分"牛"气。在北大期间他竟一次也没有前往胡适家拜访,钱穆先生亦称"此亦稀有之事也"。这事弄得胡适十分难堪,胡适以至置北大隋唐史无人授课一事于不顾也不再续聘蒙文通,蒙文通也处之泰然,仍我行我素,后转至天津一女师,与徐锡予及其他人交往依然如故。

从河北女子师范大学转至四川大学后,蒙文通应郭有守之邀,出任四川省图书馆馆长。新中国成立伊始,蒙文通又兼任中国科学院历史研究员和学部委员。此期蒙文通犹喜撰述从未被人注意的思想家,辨其本源,考其流变,进而论其在历史中的影响,同期而地域、传说的注重较前期大为提高。在巴蜀史的研究中,蒙文通的研究也贯穿了他由经人史、经史兼治的学风。

蒙文通先生数十年未离讲席,诲人不倦,循循善诱,为国家培养了大批学术人材,可谓桃李遍全国。

1968年,蒙文通撰完《越史丛考》的初稿后便与世长逝,享年七十四岁。长眠于山清水秀的长松寺公墓。

佛学研究

蒙文通佛学师欧阳竞无

蒙文通治佛学,发源于中国20年代初期的今古文的大论战。1918年蒙文通从四川存古学堂毕业后,返回家乡盐亭以办私塾为生,继续在破庙里从事经史研究,长达三年之久。五四运动以后,中国掀起一场新兴的文化革命。以鲁迅、陈独秀等为代表的新文化干将与吴宓、章士钊等学衡派发生激烈论战。在这场莫衷一是的争论中蒙文通难以取舍,便辞去重庆府联中和重庆省立二女子师范学校的职务,"游学于吴越之间,访学于各大经史家门下,与章太炎论古今之流变,与欧阳竟无论佛典之影响"。在长期的游学过程中,蒙文通仍难以在二者之间取舍.却悟及佛学在中国思想中的深层的潜意识影响,蒙文通便停留在欧阳竟无所办的"支那内学院"内,潜心研究佛学,从1923年到1927年,长达四年之久。此期,蒙文通与汤用彤、熊十力、吕澄等朝夕相处,互相争论,虽各论不一,相异甚大,甚至针锋相对者亦有之,但这对蒙文通佛学研究益发登堂入室有极为重要的作用。

在长期的"闲话"与"争辩"中,蒙文通得以旁及各学派立论的根基及其论证的过程,从而使自己的体系益发精密、严整,以致在佛学研究上当时少有人能及。欧阳竟无由此而寄希望于蒙文通,希望他继承衣钵专研佛学。"改好刻竣(《中庸传》),先寄此。此惟我弟能知,个中人谈其事,欲其速达也。……全恃观行,一丝九鼎;继续大难,德孤邻寡,亦可悲矣!""孔学,聊发其端,大事无量,甚望我弟继志述事。"蒙文通离开"支那内学院"后,欧阳竟无己又常致函问讯,希望"共剪西窗烛、共作刻入谈","奈何经年不遗我一字!"

不负欧阳竟无重望,蒙文通在佛学研究上相继取得重大突破。欧阳竟无看完他所撰的《中国禅学考》、《唯识新觉罗》后,大喜过望,竟又重阅一遍,时而愤笔于原稿之间,时而挥墨于稿纸之上。之后,蒙文通所撰两篇皆被刊于院刊《内学》创刊号上,紧接于欧阳竟无的《佛法》、《心学》二文之后。

经学研究

在经史文学上,蒙文通早在四川存古学堂便显示出深厚的根基。蒙文通于1914年所著的《孔氏古文说》,笔触深入旧史与六经的根基,由此辨其差别进而解开以后学者在二者上争论的症结。蒙文通独特的见地深得其师廖平的赞誉:"文通文如桶底脱。佩服!佩服!后来必成大家。"之后,蒙文通又相继撰述《近二十年汉学之平议》、《经学抉源》、《天问本身》、 《周秦民族史》 、《中国史学史》、《考古甄微》、《儒家政治思想之发展》、《墨学之流变及其原理》等专论。

对于经史,蒙文通一向视之为历史的经纬,二者与文学互相交叠共同组成历史的洪流。他的著述论证也常以经治史,以史注经二者相互叠交,相互出人而辉映成趣。1968年蒙文通所著的《越史丛考》一书即详细引用一百三十余种古文献资料,有经有史,经史互证。文章从十二个角度探究越南的起源、发展、扩张、削弱的过程,论证谨严,资料详实,极具说服力。80年代初期,越南当局授意其国内学者著《越南古代史》,以期为侵略我国寻找舆论借口。1984年,中华书局即将蒙文通所著《越史丛考》资料整理出版,《越南古代史》一书产生的舆论效果由此而消失。

蒙文通所著、所讲魏晋南北朝及隋唐断代史为当时国内权威。汤用彤先生曾在1957年的中国科学院学部委员会上发言提及蒙文通的专长:"现在很多人知道蒙文通是个史学家,并且是个上古史学家,但很少有人知道蒙文通在中国思想史方面也有特长,因为研究中国思想史特别离不开经学和佛学。此外,他对唐宋思想史的发展也极有研究,特别注意了过去向未被人注意的那些思想家。"

蒙文通先生最重要的史学思想是"通观达识,明其流变",认为历史是发展变化的,史学家的任务,在于指出历史变化的痕迹,揭示发展的原因。在实践上蒙文通先生注重从社会经济史的研究中去探索历史发展的原因。《中国历代农产量的扩大和赋役制度及学术思想的演变》一文,就是"史以明变"观点的代表作。

蒙文通著述

蒙文通先生晚年致力于民族史和地方史的研究,提出昆仑宜为上古一文化中心说,认为巴蜀文化当系自西东渐,楚文化也颇受巴蜀文化影响,山海经就是巴蜀楚上古文化产品的著名学术观点。这里,值得大书一笔的是,作为史学家,蒙文通先生怀着维护中华民族崇高利益的责任感,用他生命的最后四年时间,写成了一部考论古代百越民族史的专著《越史丛考》。这是一部充溢着实实在在的爱国精神的书,它的成就标志着我国古民族史研究的新水平。此外,还有《古地甄微》、《儒学五论》、《道书辑校十种》、《巴蜀古史论述》、 《先秦少数民族研究》等专著和学术论文数十篇。他在古代历史、古代地理、古代民族、古代学术、古代宗教等很多领域都给后人留下了十分丰硕的成果。此外还有数十万字遗稿尚待整理刊布。

对今文经学的贡献

蒙文通是近代著名经学家廖平的学生,他对廖平经学的修正、发挥与发展,突现了他对今文学家的理想制度及其思想实质的揭示和阐释。

一、对今文学内部派别的修正与发展

历史上,汉代的经学分为今文经学和古文经学。近代著名今文经学家廖平首倡以"礼制"的不同来区分今古学,他的经学是经学史上的高峰。蒙文通作为廖平的学生,不只是继承了廖平的学说,更重要的是进行了修正、发挥和发展。

廖平对今文学主要是以地域分派,对古文学主要是以典籍分派,他的划分是不够科学和规范的。为此,蒙文通修正了廖平区分今古学派别的说法。

蒙文通认为,在古文学的组成中晋学占了大部分,此外还有壁中书和流传于民间的学问。

蒙文通指出: 《六艺》是鲁人之学,《谷梁》是 鲁学,鲁学是《六经》的正宗,是孔子学说的嫡派,是谨守旧义的、谨守师传的、纯正的儒学。《伏生尚书》、《夏侯尚书》、《田何易》、《梁丘易》、《鲁诗》、《后氏礼》都是鲁学。

在蒙文通看来,汉武帝独尊的儒学,不是真正的儒学,已经是变了味的了。这种儒学抛弃了儒家的理想和孔子学说的真谛。传授儒家真正理想的的人是有生命危险的,他们只能进入秘密状态进行传播,于是就形成了汉代的纬书之学。但是,今文学的传播并没有绝迹,儒家的"微言大义"逐渐由秘传转入到了躬行实践,今文学的《齐诗》和京房《易传》中讲的"革命"思想进入了道教,成为黄巾起义的指导思想了。

二、从理想制度中阐释今文经学思想的内涵

蒙文通对今文经学研究的最大贡献是:他把今文学的主要制度归纳为五种,并且详尽地进行了分析,深刻地揭示了今文学思想的实质和意义。蒙文通认为,汉代今文学有内学和外学之分,内学中蕴含着儒家的"微言大义",外学不但背叛了今文学的革命思想,也不研究"礼制",对礼仪制度是"幽冥而莫知其源",陷入了"分析文字,烦言碎辞"的烦琐哲学之中,这种学风在历史上产生了深远的极坏的影响。蒙文通没有走康有为的路子,而是沿着廖平的学术方向往前走,他着重去分析今文学的理想制度,通过其理想制度的分析来揭示今文学思想的革命性和进步性,从而大大丰富了今文学思想的内涵。

三、今文经学的进步思想的主要来源

蒙文通认为,对今文学影响最大的是墨家和法家。

首先,今文学家的进步思想深受墨家思想的影响,其影响主要有以下几个方面:今文学家的"平等思想"来源于墨家;今文学家理想制度的的中心"明堂",也来源于墨家;今文学家吸取墨家最显著的是《礼运》中的大同说;"素王"说导源于墨家;《孝经》思想也来源于墨家。

其次,蒙文通还认为,汉代今文学还吸收了法家的思想。就是说,今文学家吸收了法家反对"世袭贵族"的思想,因为世袭制度是与"一律平等"的思想相对立的;其次,还吸收了法家"大一统"、"尊王"等方面的思想。

所以,在蒙文通看来,由于今文学经过吸取了各家的思想,发展和总结了先秦儒家和诸子的思想,其中最显著的是吸收了墨家和法家的思想;在创树理论时,重视制度,详于制度。因而使今文学的思想更丰富、更宏大、更全面、更具体,从而适应了当时社会历史的要求,满足当时统治者的需要。这不仅有其历史发展的必然,也有其内在的逻辑依据。

从上可以看出,蒙文通在继承廖平经学的基础上,对之进行了"修正",有所发展,有自己"独立"于廖平的东西,这些"修正"和"独立"的部份,就是蒙文通对今文经学研究所做出的贡献。

专务于学问

蒙文通所著、所讲魏晋南北朝及隋唐断代史为当时国内权威。汤用彤先生曾在1957年的中国科学院学部委员会上发言提及蒙文通的专长:"现在很多人知道蒙文通是个史学家,并且是个上古史学家,但很少有人知道蒙文通在中国思想史方面也有特长,因为研究中国思想史特别离不开经学和佛学。此外,他对唐宋思想史的发展也极有研究,特别注意了过去向未被人注意的那些思想家。"因此,当胡适不再延聘蒙文通时,钱穆曾言:"文通所任,乃魏晋南北朝及隋唐两代之断代史。余敢言.以余所知,果文通离职,至少三年内,当物色不到一继任人选。"后来蒙文通离职北大,隋唐史一门先由陈寅恪先生担任。还未教一个月,其夫人就威胁说:"若不辞职北大,即不再过问其三餐。"隋唐史只得由各学者分授,学生甚为不满,胡适为此也大伤脑汁,却也拉下下学者的脸面到天津去延聘蒙文通,授课一事也只好敷衍了事。

从教经历

文如其人,蒙文通生性刚直而不轻易苟同于人。他先后执教于重庆府联中、重庆第二女子师范学校、成都大学、中央大学、河南大学、北京大学、天津第一女子师范学校、四川大学、华西大学等校。任教期间,蒙文通不仅学术迥异于人,而且脾性也有刚气。1931年四川军阀为节省教育经费以挪至他用,强行将成都大学、成都师范大学、公立四川大学合并为国立四川大学。蒙文通愤而辞去职务以示抗议,后执教于河南开封;在河北女子师范校期间,日伪政府多次强"邀"其撰写类似《越史丛考》之类的政治学术文章,并以重金相诱。蒙文通虽一家七口,经济拮据,加之抗日战争爆发,家计日益困顿,仍对来者严辞相拒。后来举家迁往四川,执教于川大。而他对胡适的态度则近乎有几分"牛"气。在北大期间他竟一次也没有前往胡适家拜访,钱穆先生亦称"此亦稀有之事也"。这事弄得胡适十分难堪,胡适以至置北大隋唐史无人授课一事于不顾也不再续聘蒙文通,蒙文通也处之泰然,仍我行我素,后转至天津一女师,与徐锡予及其他人交往依然如故。

从河北女子师范大学转至四川大学后,蒙文通应郭有守之邀,出任四川省图书馆馆长。新中国成立伊始,蒙文通又兼任中国科学院历史研究员和学部委员。此期蒙文通犹喜撰述从未被人注意的思想家,辨其本源,考其流变,进而论其在历史中的影响,同期而地域、传说的注重较前期大为提高。在巴蜀史的研究中,蒙文通的研究也贯穿了他由经人史、经史兼治的学风。

1968年,蒙文通撰完《越史丛考》的初稿后便与世长逝享年七十四岁。

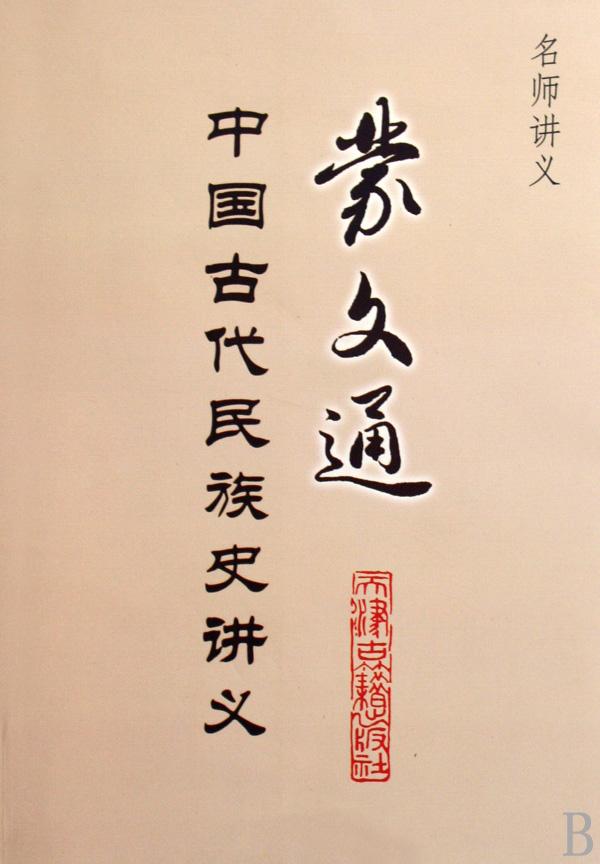

《蒙文通文集》

《蒙文通文集》共六集,由巴蜀书社(1987年~2001年)出版。该文集以类分卷,分别为《古学甄微》、《古族甄微》、《经学抉原》、《古地甄微》、 《古史甄微》 、《道书辑校十种》,收录近百篇(部)著作,共约230多万字。

该书内容包括先秦两汉的经学及诸子学,晚周、六朝、两宋史学,佛学中的禅学和唯识学,道家和道教学,宋明理学,古地理学,古代民族史,古代社会经济史等方面,如百川竞发莫涯涘,近世大家,少有出其右者。涉及范围之广博,论述之精深,令人惊叹。所论莫不探源明变,往往出人意表,许多篇章已经成为20世纪学术领域中最有代表性的篇章。声誉播于海内外,受到众多学者的服膺,充满着很大的学术魅力。

生平轶事

蒙文通是近代"蜀学"传人,经史大师。历任中央大学、北京大学、四川大学等校教授。回忆起大师的生平点滴,尽可用"儒者豪迈"来概之。

为学与为人

蒙文通一生治经史之学,著作颇丰,但他曾告诉儿子蒙默,自己学问最深处,恰恰是不著一字的宋明理学。"理学不是拿来讲的,是拿来躬身实践的。"四川大学历史系退休教授蒙默,能一字不差地回忆起父亲的原话。

蒙默说,父亲指导研究生,上来先是两句话。第一句引陆象山言:"我这里纵不识一个字,亦须还我堂堂地做个人。"第二句是他自己的信条:"一个心术不正的人,做学问不可能有什么大成就。"

聘任风波

蒙文通以教书为业,却曾两次遭遇未被大学续聘的尴尬。一次是上世纪30年代在北京大学。他在历史系任教年余,却始终未去文学院院长胡适家拜访过一次,因而被同事钱穆称为"此亦稀有之事也"。据说此事弄得胡适难堪,以致置北大隋唐史无人授课一事于不顾,也不再续聘蒙文通。而蒙文通也处之泰然,仍我行我素,后转至天津一女师任教,与"领导"交往依然如故。

另一次是上世纪40年代在四川大学,由于学阀玩弄手腕,蒙文通未被文学院续聘。但一干学生倾倒于他的学识,请求他继续授课。他说:"我可以不拿钱,但我是四川人,不能不教四川子弟。"于是让愿意上课的学生到自己家里,继续传授。

师者风范

曾经有川大学生回忆蒙先生:"先生身材不高,体态丰盈,美髯垂胸,两眼炯炯有神,持一根二尺来长的叶子烟杆,满面笑容,从容潇洒地走上讲台,大有学者、长者、尊者之风。"

他讲课有两个特点,第一是不带讲稿,有时仅携一纸数十字的提要放在讲台上,但从来不看,遇风吹走了也不管;第二是不理会下课钟,听而不闻,照讲不误,每每等到下堂课的教师到了教室门口,才哈哈大笑而去。

他的考试也颇有趣味,不是先生出题考学生,而是由学生出题问先生,往往考生的题目一出口,先生就能知道学生的学识程度。如学生的题目出得好,蒙先生总是大笑不已,然后点燃叶子烟猛吸一口,开始详加评论。考场不在教室,而在川大旁边望江楼公园竹丛中的茶铺里,学生按指定分组去品茗应试,由蒙先生掏钱招待吃茶。

蒙文通曾对蒙默讲,自己对问学者知无不言,就像钟,"大叩之则大鸣,小叩之则小鸣"。他的学生常晚上登门问学,他总是热情接待,有问必答,侃侃而谈。夜深,学生告辞,他常不准走,令再谈一阵,等他燃过两根抽水烟的纸捻后才放行。

若白天登门问学,他多半邀对方去家隔壁的茶馆,一边吃茶,一边讲学,一边操着带些盐亭土腔的四川话得意地说:"你在茶馆里头听到我讲的,在课堂上不一定听得到喔。"

他的学生吴天墀说:"先生豁达大度,不拘小节,行乎自然,喜交朋友,社会上三教九流,一视同仁,所以有不少和尚、道士跟他有交情。喜欢上街坐茶馆,和人作海阔天空的闲谈,也爱邀熟人上餐馆小吃一顿。"

豪迈宏儒

蒙文通爱听川戏,戏园子里好多人都认识这位"蒙先生"。他又好酒,据蒙默说,父亲喝黄酒至少有一两斤的量。

许多学者都曾慕名到成都拜访蒙文通,交往过后,他们往往发出这样的感叹:"读先生的书,以为只是一个恂恂儒者,没想到先生还这么豪迈。"

经史大师蒙文通

蒙文通(1894~1968年),我国著名的史学家,上古史专家,同时在中国思想史研究上也有专长,师承欧阳竟无,在佛学上也有精深的见地。

有别于徐中舒自学成材,蒙文通的教育是在国学大师的精心指教下进行的。蒙文通五岁入私塾,1906年又随其伯父入四川高等学堂分设中学,五年后被选人当时国学最高学府四川存古学堂。

四川存古学堂是赵启霖仿张之洞在湖北创办国家机构而设,对人选学生要求极高,大多要求为举人,贡生及新式学堂中顶尖人才,而其旨在"保存国学,尊重蜀贤"。蒙文通进入学堂后,仍"两耳不闻天下事,一心只读经史书",时刻钻研于国学之中,且不拘于大师们平时所言,课余自行购置大量书籍,广涉经、史、子、集,对四库全书也开始涉及,早年广博的知识使蒙文通在后来治经、史、佛中都能显示出深厚的根基。

蒙文通治佛学,发源于中国20年代初期的今古文的大论战。1918年蒙文通从四川存古学堂毕业后,返回家乡盐亭以办私塾为生,继续在破庙里从事经史研究,长达三年之久。五四运动以后,中国掀起一场新兴的文化革命。以鲁迅、陈独秀等为代表的新文化干将与吴宓、章士钊等学衡派发生激烈论战。在这场莫衷一是的争论中蒙文通难以取舍,便辞去重庆府联中和重庆省立二女子师范学校的职务,"游学于吴越之间,访学于各大经史家门下,与章太炎论古今之流变,与欧阳竟无论佛典之影响"。在长期的游学过程中,蒙文通仍难以在二者之间取舍.却悟及佛学在中国思想中的深层的潜意识影响,蒙文通便停留在欧阳竟无所办的"支那内学院"内,潜心研究佛学,从1923年到1927年,长达四年之久。此期,蒙文通与汤用彤、能十力、吕澂等朝夕相处,互相争论,虽各论不一,相异甚大,甚至针锋相对者亦有之,但这对蒙文通佛学研究益发登堂入室有极为重要的作用。

在长期的"闲话"与"争辩"中,蒙文通得以旁及各学派立论的根基及其论证的过程,从而使自己的体系益发精密、严整,以致在佛学研究上当时少有人能及。欧阳竟无由此而寄希望于蒙文通,希望他继承衣钵专研佛学。"改好刻竣(《中庸传》),先寄此。此惟我弟能知,个中人谈其事,欲其速达也。……全恃观行,一丝九鼎;继续大难,德孤邻寡,亦可悲矣!""孔学,聊发其端,大事无量,甚望我弟继志述事。"蒙文通离开"支那内学院"后,欧阳竟无己又常致函问讯,希望"共剪西窗烛、共作刻入谈","奈何经年不遗我一字!"

不负欧阳竟无重望,蒙文通在佛学研究上相继取得重大突破。欧阳竟无看完他所撰的《中国禅学考》、《唯识新觉罗》后,大喜过望,竟又重阅一遍,时而愤笔于原稿之间,时而挥墨于稿纸之上。之后,蒙文通所撰两篇皆被刊于院刊《内学》创刊号上,紧接于欧阳竟无的《佛法》、《心学》二文之后。

在经史文学上,蒙文通早在四川存古学堂便显示出深厚的根基。蒙文通于1914年所著的《孔氏古文说》,笔触深入旧史与六经的根基,由此辨其差别进而解开以后学者在二者上争论的症结。蒙文通独特的见地深得其师廖平的赞誉:'文通文如桶底脱。佩服!佩服!后来必成大家。"之后,蒙文通又相继撰述《近二十年汉学之平议》、《经学抉源》、《天问本身》、《周秦民族史》、《中国史学史》、《考古甄微》、《儒家政治思想之发展》、《墨学之流变及其原理》等专论。

有别于阳翰笙写历史剧《天国春秋》借古以讽今,蒙文通治学专务学问本身。他常笔触探幽,从其本源寻找立论的根基进而撰述历代的变迁过程,逐条分源各派进行深人剖析,辨其前后承接及延续,从而使时分不经意的思想、词条都归人相应的渊源。由此廖平称其为"如桶底脱"。对于经史,蒙文通一向视之为历史的经纬,二者与文学互相交叠共同组成历史的洪流。他的著述论证也常以经治史,以史注经二者相互叠交,相互出人而辉映成趣。1968年蒙文通所著的《越史丛考》一书即详细引用一百三十余种古文献资料,有经有史,经史互证。文章从十二个角度探究越南的起源、发展、扩张、削弱的过程,论证谨严,资料详实,极具说服力。80年代初期,越南当局授意其国内学者著《越南古代史》,以期为侵略我国寻找舆论借口。1984年,中华书局即将蒙文通所著《越史丛考》资料整理出版,《越南古代史》一书产生的舆论效果由此而消失。

蒙文通所著、所讲魏晋南北朝及隋唐断代史为当时国内权威。汤用彤先生曾在1957年的中国科学院学部委员会上发言提及蒙文通的专长:"现在很多人知道蒙文通是个史学家,并且是个上古史学家,但很少有人知道蒙文通在中国思想史方面也有特长,因为研究中国思想史特别离不开经学和佛学。此外,他对唐宋思想史的发展也极有研究,特别注意了过去向未被人注意的那些思想家。"因此,当胡适不再延聘蒙文通时,钱穆曾言:"文通所任,乃魏晋南北朝及隋唐两代之断代史。余敢言.以余所知,果文通离职,至少三年内,当物色不到一继任人选。"后来蒙文通离职北大,隋唐史一门先由陈寅恪先生担任。还未教一个月,其夫人就威胁说:"若不辞职北大,即不再过问其三餐。"隋唐史只得由各学者分授,学生甚为不满,胡适为此也大伤脑汁,却也拉下下学者的脸面到天津去延聘蒙文通,授课一事也只好敷衍了事。

文如其人,蒙文通生性刚直而不轻易苟同于人。他先后执教于重庆府联中、重庆第二女子师范学校、成都大学、中央大学、河南大学、北京大学、天津第一女子师范学校、四川大学、华西大学等校。任教期间,蒙文通不仅学术迥异于人,而且脾性也有刚气。1931年四川军阀为节省教育经费以挪至他用,强行将成都大学。成都师范大学、公立四川大学合并为国立四川大学。蒙文通愤而辞去职务以示抗议,后执教于河南开封;在河北女子师范校期间,日伪政府多次强"邀"其撰写类似《越史丛考》之类的政治学术文章,并以重金相诱。蒙文通虽一家七口,经济拮据,加之抗日战争爆发,家计日益困顿,仍对来者严辞相拒。后来举家迁往四川,执教于川大。而他对胡适的态度则近乎有几分"牛"气。在北大期间他竟一次也没有前往胡适家拜访,钱穆先生亦称"此亦稀有之事也"。这事弄得胡适十分难堪,胡适以至置北大隋唐史无人授课一事于不顾也不再续聘蒙文通,蒙文通也处之泰然,仍我行我素,后转至天津一女师,与徐锡予及其他人交往依然如故。

从河北女子师范大学转至四川大学后,蒙文通应郭有守之邀,出任四川省图书馆馆长。新中国成立伊始,蒙文通又兼任中国科学院历史研究员和学部委员。此期蒙文通犹喜撰述从未被人注意的思想家,辨其本源,考其流变,进而论其在历史中的影响,同期而地域、传说的注重较前期大为提高。在巴蜀史的研究中,蒙文通的研究也贯穿了他由经人史、经史兼治的学风。

1968年,蒙文通撰完《越史丛考》的初稿后便与世长逝享年七十四岁。

<来自:四川大学历史文化学院

蒙文通--儒者豪迈

蒙文通(1894-1968)四川盐亭人,近代"蜀学"传人,经史大师。历任中央大学、北京大学、四川大学等校教授。

蒙文通一生治经史之学,著作颇丰,但他曾告诉儿子蒙默,自己学问最深处,恰恰是不著一字的宋明理学。"理学不是拿来讲的,是拿来躬身实践的。"今天,当着记者,四川大学历史系退休教授蒙默,还能一字不差地回忆起父亲的原话。

蒙默说,父亲指导研究生,上来先是两句话。第一句引陆象山言:"我这里纵不识一个字,亦须还我堂堂地做个人。"第二句是他自己的信条:"一个心术不正的人,做学问不可能有什么大成就。"

蒙文通以教书为业,却曾两次遭遇未被大学续聘的尴尬。一次是上世纪30年代在北京大学。他在历史系任教年余,却始终未去文学院院长胡适家拜访过一次,因而被同事钱穆称为"此亦稀有之事也"。据说此事弄得胡适难堪,以致置北大隋唐史无人授课一事于不顾,也不再续聘蒙文通。而蒙文通也处之泰然,仍我行我素,后转至天津一女师任教,与"领导"交往依然如故。

另一次是上世纪40年代在四川大学,由于学阀玩弄手腕,蒙文通未被文学院续聘。但一干学生倾倒于他的学识,请求他继续授课。他说:"我可以不拿钱,但我是四川人,不能不教四川子弟。"于是让愿意上课的学生到自己家里,继续传授。

蒙文通深得理学"活泼"之旨。他曾"摆龙门阵",用自己的名字幽过一默。"我原来叫蒙'文通';解放以后就有点儿蒙'欠通',说我这里也不对头,那里也不对头;后来干脆就变成了蒙'不通';现在好像是蒙'又通'了。"

这段话说在上世纪60年代初落实知识分子政策之后,蒙文通一度以为自己"又通"了。但他最后毕竟还是"不通",在接下来的"文革"中被批斗,关进牛棚,受折磨后旋即病卒。

曾经有川大学生回忆蒙先生:"先生身材不高,体态丰盈,美髯垂胸,两眼炯炯有神,持一根二尺来长的叶子烟杆,满面笑容,从容潇洒地走上讲台,大有学者、长者、尊者之风。"

他讲课有两个特点,第一是不带讲稿,有时仅携一纸数十字的提要放在讲台上,但从来不看,遇风吹走了也不管;第二是不理会下课钟,听而不闻,照讲不误,每每等到下堂课的教师到了教室门口,才哈哈大笑而去。

他的考试也颇有趣味,不是先生出题考学生,而是由学生出题问先生,往往考生的题目一出口,先生就能知道学生的学识程度。如学生的题目出得好,蒙先生总是大笑不已,然后点燃叶子烟猛吸一口,开始详加评论。考场不在教室,而在川大旁边望江楼公园竹丛中的茶铺里,学生按指定分组去品茗应试,由蒙先生掏钱招待吃茶。

蒙文通曾对蒙默讲,自己对问学者知无不言,就像钟,"大叩之则大鸣,小叩之则小鸣"。他的学生常晚上登门问学,他总是热情接待,有问必答,侃侃而谈。夜深,学生告辞,他常不准走,令再谈一阵,等他燃过两根抽水烟的纸捻后才放行。

若白天登门问学,他多半邀对方去家隔壁的茶馆,一边吃茶,一边讲学,一边操着带些盐亭土腔的四川话得意地说:"你在茶馆里头听到我讲的,在课堂上不一定听得到喔。"

他的学生吴天墀说:"先生豁达大度,不拘小节,行乎自然,喜交朋友,社会上三教九流,一视同仁,所以有不少和尚、道士跟他有交情。喜欢上街坐茶馆,和人作海阔天空的闲谈,也爱邀熟人上餐馆小吃一顿。"

另一位学生隗瀛涛回忆说,一次,遇见蒙先生坐三轮车去学校。蒙先生一眼看见他后高声喊道:"隗先生(对他的戏称),我家有四川近代史资料,你快来看了写文章。我的文章发表了可以上耀华餐厅(成都著名的西餐厅),你的发表了也可以吃一顿回锅肉嘛!"

蒙文通爱听川戏,戏园子里好多人都认识这位"蒙先生"。他又好酒,据蒙默说,父亲喝黄酒至少有一两斤的量。

许多学者都曾慕名到成都拜访蒙文通,交往过后,他们往往发出这样的感叹:"读先生的书,以为只是一个恂恂儒者,没想到先生还这么豪迈。"

.

蒙文通先生儒师承廖平先生